Altes Rathaus

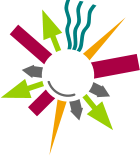

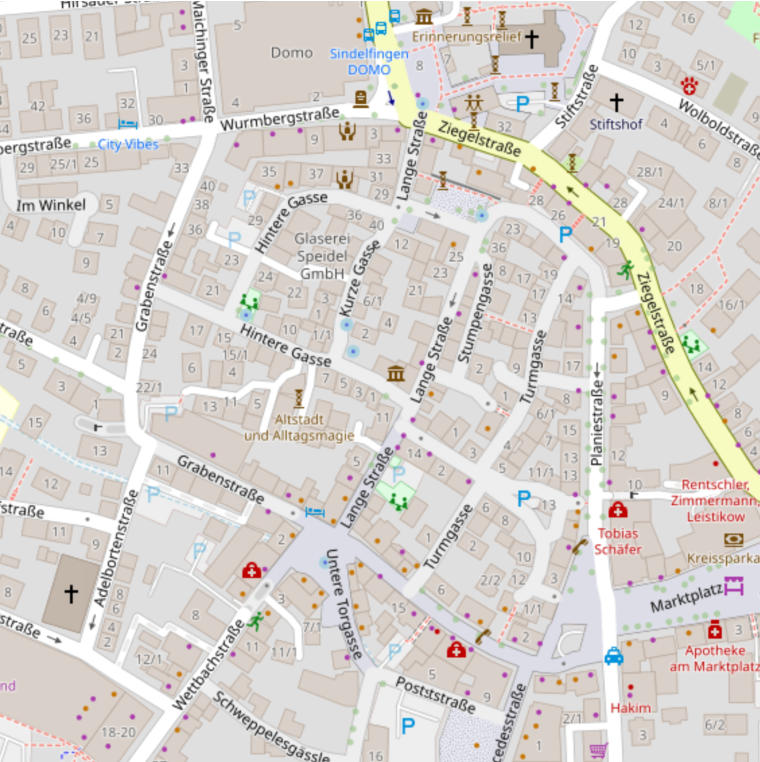

Ursprünglich lagen im Bereich der heutigen Stadt Sindelfingen mehrere alemannische Dörfer, die sich schon bald nach dem Rückzug der Römer (ab etwa 260 n. Chr.) bildeten. Über diese Zeit ist nur wenig bekannt. Der Stadtname Sindelfingen geht auf eine dieser alemannischen Siedlungen zurück. Ab dem Frühmittelalter kam es zur Christianisierung der Region. Schon im 8. Jahrhundert soll es hier einen hölzernen Vorgängerbau der späteren Martinskirche gegeben haben. Vor dem Jahr 1059 gründete Graf Adalbert II. von Calw (auch Atzimbart genannt, †1099) ein Doppelkloster und legte damit den Grundstein für das spätere Stift Sindelfingen. Schon wenige Jahre später (um 1066) gingen die Mönche und Nonnen des Klosters nach Hirsau in das dort wiederaufgebaute Aureliuskloster. Aus dem Sindelfinger Kloster wurde ein weltliches Chorherrenstift. Um das Jahr 1130 gelangten das Chorherren- stift und das Dorf Sindelfingen über Uta von Schauenburg (*um 1115 oder 1120, †um 1197) in den Besitz des Hochadelsgeschlechts der Welfen. Sie war die Erbtochter des Grafen Gottfrieds von Calw und die Frau des Herzogs Welfs VI. (*1115, †1191). Daraufhin kam es zu einem Erbstreit, wodurch das Dorf Sindelfingen im Jahr 1133 von Utas Vetter Adalbert IV. von Calw in Brand gesetzt wurde. Trotz dieser Erbstreitigkeiten blieb das Dorf und das Stift Sindelfingen im Besitz Herzog Welf VI., der die bereits um 1060 begonnenen Bauarbeiten an der Stiftskirche bis 1132 vollendete und damit der Bauherr der heutigen Stiftskirche ist. Zu dieser Zeit ließ Herzog Welf VI. eine Münzstätte beim Stift errichten. Schon zu merowingischer Zeit gab es im Bereich der heutigen Altstadt erste Siedlungsplätze. Im Jahr 1263 gründete Pfalzgraf Rudolf II von Tübingen-Herrenberg (Der Scherer genannt, *1276, †1316) Sindelfingen als Planstadt mit Stadtmauer und Stadttoren im Norden und Süden. Im Jahr 1351 wurde Sindelfingen an Württemberg verkauft (ab 1369 endgültig 1 ) und damit zu einer Landstadt in Württemberg. Lange Zeit gehörte Sindelfingen zum Amt Böblingen, was immer wieder zu Spannungen mit der Nachbarstadt führte. Erst 1605 wurde Sindelfingen ein selbstständiges Amt ohne Amtsorte. Das Alte Rathaus aus dem Jahr 1470 bildete das bürgerliche Zentrum der mittelalterlichen Stadt. Vor dem Bau des Gebäudes lag hier bereits seit mehr als 200 Jahren ein Versammlungsplatz der Bürger, sodass für die Errichtung des Rathauses kein älteres Gebäude abgerissen werden musste. Das Rathaus hat einen Sockel, der hauptsächlich aus dem im nahen Schönbuch gebrochenen Stubensandstein besteht – vereinzelt kommen auch Kalksteine vor. Der Stubensandstein entstand vor etwa 228 bis 208 Millionen Jahren während der geologischen Zeit der Trias in einem trocken-heißen Wüstenklima. Damals waren weite Teile des heutigen Deutschlands von einer Wüste bedeckt. Sporadisch transportierten große Flusssysteme Schutt und Sand aus den umliegenden Gebirgen in diese Wüstenlandschaft. Noch heute kann man in den Ablagerungen des Stubensandsteins vereinzelt Bodenbildungen erkennen, die bei den Überschwemmungen entstanden sind. Innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern gab es keinen Marktplatz, deshalb verfügte das Rathaus über keine Markthalle oder Laube, wie man sie von anderen mittelalterlichen Rathäusern kennt. Dies könnte ein Grund sein, weshalb das mittelalterliche Sindelfinger Rathaus deutlich kleiner ausfällt als vergleichbare Rathäuser ähnlich großer Städte. Im Jahr 1592 wurde an das Rathaus das Salzhaus angebaut. Damals passte man die Architektur des Neubaus an den Stil des Rathauses an, wodurch ein einheitliches Ensemble entstand. Im Salzhaus lagerte man Lebensmittel, unter anderem das namensgebende Salz. Im Mittelalter wurde Salz vor allem für die Haltbarmachung von Lebensmitteln genutzt. Es gibt verschiedene Methoden, beispielsweise das Pökeln oder Suren. Beim Pöckeln schichtet man das haltbarzumachende Lebensmittel abwechselnd mit Salz in ein Behältnis. Beim Suren werden die Produkte in einer Salzlake (stark salzhaltiges Wasser) gelagert. Das Salz entzieht den tierischen Zellen das Wasser und die Waren können nicht mehr schimmeln, denn dem Schimmel fehlt die Feuchtigkeit. Zwischen Salzhaus und Rathaus wurde ein Torbogen errichtet, durch den man zum Innenhof des Bauensembles gelangte. Dort stand die städtische Scheuer – eine Scheune. Heute befindet sich hier das Stadtmuseum Sindelfingen. Der Eintritt ist frei. Auf der anderen Seite der „Hinteren Gasse“ lag im 1538 errichteten Haus „Lange Straße 8“ die Stadtschreiberei. Hier arbeitete der Stadtschreiber, der alle wichtigen Dinge der damaligen Zeit notierte und archivierte. Direkt neben der Stadtschreiberei steht eines der ältesten Häuser Sindelfingens (Hintere Gasse 1). Das unscheinbare Fachwerkhaus wurde auf 1393 datiert. Auch wenn das Haus seit seiner Errichtung mehrfach umgebaut wurde, hat es sich seinen mittelalterlichen Kern bewahrt.

1 Zecha (2013) S. 127 und Weisert (1988) S. 213

Sockel

Salzhaus

ehemalige Stadtschreiberei

Hintere Gasse 1

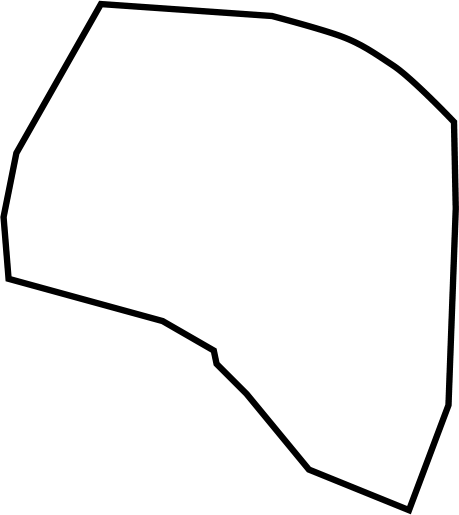

ungefährer Verlauf der Stadtmauer

Abbildung in Anlehnung an: Schempp [1998]